Abgewirtschaftet

4. und 19. Februar 2025, Dr. Christine Leithäuser

18. Januar 2025. Sonnenschein. Auf der Talachse strahlen die Wahlplakate den Betrachter an. Alles ganz positiv. Sicherheit. Keine Rentenabschläge. Zuversicht. Das Miteinander. Deutschland verdient Besseres. Mehr Netto vom Brutto. Weniger Bürokratie. Und: „Sarah kommt!“ Gleich unter Sarahs distinguiertem Lächeln ein anderes Plakat: „Dino Show - Im Land der Giganten!“ Welch Realsatire.

Dieser Wahlkampf mit seinen jahrzehntelang gleichen Ankündigungen und Sprüchen auf billiger Pappe überzeugt nicht. Laut den Umfragen möchte die Mehrheit der Wähler ganz grundsätzliche Änderungen. Dazu bereit scheint kaum ein Politiker zu sein. Unser demokratisches Staatswesen funktioniert nur mehr schlecht als recht und das Vertrauen in politische Mandatsträger schwindet von Jahr zu Jahr. Der Politiker als Dinosaurier.

Woran das liegt? Wenn den guten Versprechen schlechte Taten folgen, fühlt sich nach einigen Jahren auch der aufrichtigste demokratisch gesinnte Bürger enttäuscht. Regieren ist Arbeit und macht Mühe. Wahlversprechen umzusetzen, erfordert Können, Wissen, Entschlossenheit und Disziplin. Demokratie ist keine Show am Küchentisch.

Kurz bevor ich abbiege, fällt mir noch ein kleines grünes Plakat ins Auge: „Kitas und Schulen sanieren!“ Oh ja, finde ich gut. Aber das ist Sache der Kommunen. Warum also das Plakat?

Der irreführende Slogan versteckt eine politische Grundhaltung: Hat die Kommune nicht genug finanzielle Mittel, ihre Aufgaben zu erfüllen, dann wird es „der Bund“ richten. Subventionen, Kredite, Altschuldenerlass, jedes Mittel ist willkommen.

Wer andererseits als Politiker heute auf der Schuldenbremse besteht, wird politisch diffamiert, ausgegrenzt, mit Rasierschaum beworfen oder als Clown dargestellt. Das erlebten wir gerade im Bundestagswahlkampf.

In Wuppertal versuchen Rat und Oberbürgermeister, die Folgen ihrer politischen Entscheidungen zu verstecken. Hier wird die Diskussion um eine - wie auch immer geartete- Schuldenbremse gar nicht erst geführt, sondern vermittelt, irgendwie gehe es schon weiter. Kommt es zu außerordentlich hohen Ausgaben, wird der Anschein erweckt, diese seien alternativlos. Die jüngsten Ratsbeschlüsse zum Nachtragshaushalt sowie zur siebten Gesamtschule stehen hierfür beispielhaft.

Der Nachtragshaushalt 2025

Die Frage, wie die öffentlichen Aufgaben im Jahr 2025 finanziert werden können, beschäftigte am 16. Dezember 2024 den Rat der Stadt Wuppertal. Anders als geplant, werden etwa 100 Millionen Euro weniger Einnahmen zur Verfügung stehen. Steuerausfälle und „unvorhersehbare Zusatzbelastungen“ sind laut OB Schneidewind die Gründe dafür.

Gleichzeitig hat die Stadt Wuppertal nicht genug Rücklagen, um die Mindereinnahmen auszugleichen. Die Gemeindeordnung (GO NRW) regelt solche Situationen grundsätzlich. Der Kämmerer Thorsten Bunte erläutert: „Die Haushaltsverschlechterungen würden […] dazu führen, dass die Ausgleichsrücklage voraussichtlich bereits in 2025 aufgezehrt würde. Ab dem Jahr 2027 wäre das Eigenkapital negativ und die Stadt Wuppertal wäre bilanziell überschuldet. Damit wäre zugleich der Tatbestand des Überschuldungsverbots nach §75 Abs.7 GO NRW erfüllt. […] Der Rat der Stadt Wuppertal hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen." (Anlage 1 Nachtragshaushaltsplanentwurf, S. 18)

Dieser Nachtragshaushalt wurde vom Kämmerer erarbeitet und den Ratsmitgliedern vorgestellt. Frühestens in der nächsten Ratssitzung, am 17. Februar 2025, kann er genehmigt und umgesetzt werden, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bezirksregierung Düsseldorf.

Jetzt könnte man als Bürger erwarten, dass sich der Rat mit den Strukturen der städtischen Ausgaben beschäftigt, um die Verschuldungssituation nachhaltig zu beheben. Im Nachtragshaushalt findet sich dieser Ansatz allerdings nicht. Hier werden wegen des fehlenden zeitlichen „Vorlaufs“ ausschließlich kurzfristige Lösungen vorgestellt.

Im Wesentlichen geht es dabei darum, die drohende Zahlungsunfähigkeit buchhalterisch auf kommende Jahre zu verschieben. Der Jahresfehlbetrag für 2025 wird auf die Haushaltsjahre 2026, 2027 und 2028 "vorgetragen". Unternehmen dürfen so etwas nicht, es drohte ihnen eine Anklage wegen Insolvenzverschleppung. Kommunen in NRW allerdings sind seit 5. März 2024 durch eine geänderte Gesetzgebung ermächtigt worden, Verlustvorträge zu verbuchen. Zusätzlich dürfen sie pauschal bis zu 2% des kommunalen Haushaltes sperren. Die Maßnahmen, die der Kämmerer Bunte dem Rat vorschlägt, sind:

- Eine pauschale Sperrung von Mitteln in Höhe von 2% des Gesamthaushaltes 2025, insgesamt 36,7 Mio. Euro.

- Der verbleibende Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2025 wird in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

- Erst im Jahr 2029 erfolgt die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

- Ebenso wird mit dem negativen Jahresergebnis 2027 und 2028 verfahren.

- Mit dem Doppelhaushalt 2026/27 müssen Maßnahmen definiert werden, um binnen 10 Jahren die städtischen Ausgaben und Einnahmen wieder auszugleichen.

All diese Maßnahmen sind erst erlaubt, wenn die Kommune alle Einsparmöglichkeiten genutzt hat und eine Prognose darüber abgibt, wie in Zukunft das Defizit verringert wird. Der Kämmerer präsentierte dem Rat eine tabellarische Prognose, wonach der jährliche Verlust auf 71,4 Mio Euro bis 2028 sinken soll, bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen und gleichbleibenden Einnahmen(Anlage 1 Nachtragshaushaltsplanentwurf, S. 20 oben). Es fehlt an dieser Stelle die Begründung, warum das Defizit sinkt. Ohne verbindliche Aussage, welche Einsparungen bis 2028 in welcher Höhe umgesetzt werden, sind die Angaben zum prognostizierten Defizit ohne Wert. Prüfen oder gar bewerten, ob die Voraussetzungen für den Verlustvortrag vorliegen, kann so niemand. Nicht der Bürger, nicht der Rat, nicht die Bezirksregierung. Wo soll eingespart werden? Eine Presseanfrage hierzu blieb bislang unbeantwortet.

Herr Thorsten Bunte hat im Mai 2023 die Nachfolge von Dr. Slawig als Kämmerer angetreten. Die schwierige Haushaltslage war damals bereits bekannt, Dr. Slawig hat sich deswegen öffentlich gegen die BUGA in Wuppertal ausgesprochen und geriet in Konflikt mit OB Schneidewind. Gleichwohl soll die BUGA im Jahr 2031 in Wuppertal durchgeführt werden. Prognostizierter Eigenanteil der Stadt abzüglich erwarteter Fördermittel: 37 Mio. Euro. Im Jahr 2025 werden zudem die geplanten Ausgaben nochmals überschritten. Denn der Schulneubau der siebten Gesamtschule wird wesentlich teurer werden, als ursprünglich gedacht. Zusätzliche 60 Mio. Euro an Krediten müssen aufgenommen werden.

Die "Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten" im kommunalen Haushalt bezieht sich auf freiwillige Aufgaben. Unabweisbare Aufgaben, die gesetzlich vorgeschrieben sind, müssen erfüllt werden. Es liegt eigentlich auf der Hand, dass die Prestigeprojekte BUGA und Pina-Bausch-Zentrum mit dieser Haushaltslage nicht mehr finanzierbar sind. Außerdem muss die Ausgabenstruktur grundsätzlich überdacht werden, z.B. im Bereich Personal. Und nicht alles, was erlaubt ist, muss man sich auch leisten.

Werden Rat und OB in diesem Jahr noch etwas tun, um die Finanzlage zu verbessern? Eher sieht es danach aus, dass die Verantwortlichen in allen Gremien auf ein Füllhorn des Bundes warten. Das Grundproblem der Überschuldung wird ohnehin nicht im eigenen Handeln gesehen, sondern in den Belastungen, die der Bund den Kommunen z.B. mit der Versorgung von Flüchtlingen auferlegt. Auch wenn dies richtig ist, ist es nicht die ganze Wahrheit. Regelmäßig entstehen aufgrund von Planungsfehlern Mehrkosten bei städtischen Bauprojekten.

Die siebte Gesamtschule

Der Rat beschloss am 16. Dezember ebenfalls, die siebte Gesamtschule solle durch einen sogenannten Totalunternehmer errichtet werden.

Angeblich spart diese Ermächtigung Zeit und Geld, da nur ein einziges Ausschreibungsverfahren durch das Gebäudemanagement zu leisten ist. Tatsächlich aber wird die Gesamtschule nun wesentlich teurer als zu Beginn aller Planungen. Knapp 158 Mio. Euro an Kosten veranschlagt das Gebäudemanagement bis zur Fertigstellung im Jahr 2030. Wohlgemerkt ohne Sporthalle. Der Kämmerer hat nur vorbehaltlich der Finanzierbarkeit seine Zustimmung zu diesem Vorhaben gegeben.

Die Planungsdiskussion um die siebte Gesamtschule wird schon seit dem Jahr 2017 geführt. Nach zweijährigen Verhandlungen wurde im Jahr 2021 das mit Schwermetallen belastete Grundstück an der Bockmühle für mehr als 5 Mio. Euro gekauft, seitdem ist kaum etwas geschehen. Die Preise im Bausektor sind seitdem immer weiter gestiegen. Im Jahr 2019 äußerte Kämmerer Slawig öffentlich noch eine Preisvorstellung für den Schulneubau von 45 Mio. Euro.

Im Sommer 2024 rügte der Regierungspräsident die Wuppertaler Stadtspitze, es müssten mehr Schulplätze entstehen. Im Dezember erfolgte dann der oben beschriebene Durchführungsbeschluss. Aktuell ist das Bauvorhaben ausgeschrieben. Es soll nicht nur einfach eine Schule wie alle anderen entstehen, sondern die Stadt möchte hier besondere pädagogische Vorstellungen baulich umsetzen.

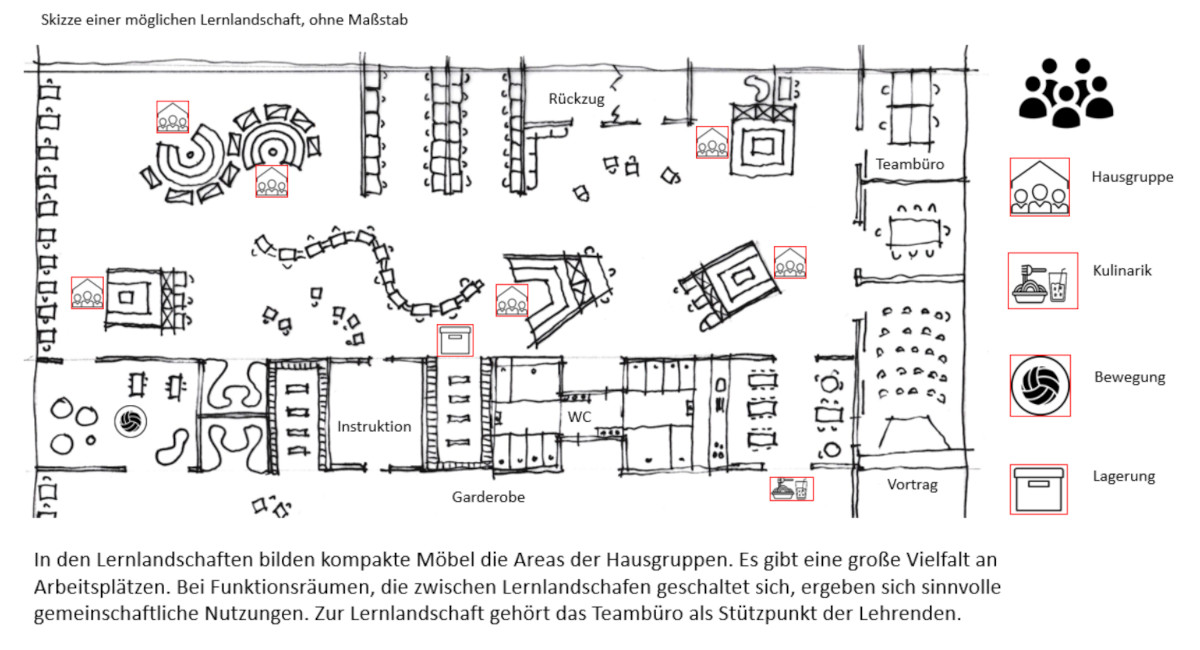

Auf insgesamt 22 Tausend Quadratmetern Bruttogrundfläche soll die sechszügige Gesamtschule für die Jahrgänge 5-10 einen offenen Lernbereich anbieten, für die Schülerinnen und Schüler, die ein Abitur anstreben, wird es die üblichen Kursräume geben. Im Folgenden eine Skizze, wie die offenen Flächen von 90 Schülern gleichzeitig genutzt werden könnten:

Die Idee, die Schule als weitgehend offenen Lernraum zu bauen, stammt von einer lokalen Kommission, sie wurde von der Bezirksregierung abgesegnet und liegt im Trend bundesweiter Gesamtschulbauten.

Zur Bausumme ist festzuhalten, dass sich die Kalkulation an den bekannten Richtwerten des BKI (Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern) orientiert, die jährlich eine Zusammenstellung von Kostenkennwerten auf der Basis realisierter Schulbauten veröffentlicht. Die Stadt Dortmund z.B. setzt seit einigen Jahren konsequent in ihrem Schulbauplan auf die Errichtung von Modulbauten durch einen Totalunternehmer. Insgesamt scheint dieses Konzept erfolgreich zu sein.

In der gesamten Bundesrepublik ist die Errichtung von Schulen wesentlich teurer als als die von Büroflächen oder Wohnungen. Jeder Quadratmeter der Gesamtschule an der Bockmühle wird im Jahr 2030 rund 6000 Euro gekostet haben. Zum Vergleich: Die Firma Alho-Modulbau bietet Büroflächen ab 2000 Euro netto pro m2 zum Festpreis an. Auch bei Schulbauten gibt es Alternativen. Im deutschen Architektenblatt erschien im Dezember 2024 z.B. ein richtungsweisender Artikel über Sanierungen im Bestand. Die Beispiele dort belegen, dass auch im Schulbau der Preis auf 2000 Euro gesenkt werden kann. Wenn man bereit ist, zu sanieren statt abzureissen und neu zu bauen. Warum Schul-Neubauten dreimal so viel kosten müssen als Bürogebäude, ist eine Frage, die die Räte in Kommunen und auch die Landesregierungen bei ihren Schulbau-Förderprogrammen noch nicht gestellt haben.

Sicher ist auch: Lange Planungsphasen führen zu höheren Kosten. In Wuppertal leistet man sich die sogenannte „Phase Null“, in der die Wünsche der „Schulgemeinde“ zur Gestaltung des Gebäudes abgefragt werden. Für die 7. Gesamtschule hat das eine Kommission übernommen, die zwischen September 2019 und Juni 2021 tagte. Ihr Ergebnisbericht enthält trotz dieser langen Vorlaufphase allerdings weder Bauzeichnungen noch quantitative Aussagen zur Flächennutzung pro Schüler, sondern die eine Handskizze und allgemeine pädagogisch-politische Aussagen.

„Die 7. Gesamtschule als Ganztagsschule des gemeinsamen Lebens und nachhaltig orientierter individueller Pädagogik […] löst sich in ihrer Organisationsform von den bisherigen Strukturen weiterführender Schulen. Der weiterentwickelte Ganztag bildet die Lebenswelt der Heranwachsenden ab. Die Organisation in Klassenverbänden weicht zugunsten der bedürfnisorientierten Abbildung von familienähnlichen Einheiten.“ (Ergebnisbericht Phase Null, S.17)

An die Stelle der zentralen schulischen Begriffe des Lernens, der Bildung und Erziehung treten hier die Begriffe gemeinsames Leben und familienähnliche Einheiten. Die siebte Gesamtschule soll nicht einfach ein Gebäude sein, in dem gelernt wird. Es soll vielmehr ein Ort für Jugendliche sein, an dem die Familie ersetzt wird.

„Die Schule berücksichtigt individuelle Lernvoraussetzungen, -bedürfnisse und -möglichkeiten. SchülerInnen werden Expertinnen ihres eigenen Lernprozesses über individuelle Förderung und individualisiertes Lernen.“ (ebd., S.20)

„Die Beteiligung aller als Lernende ist nicht nur eine methodische Aufgabe, sondern vor allem eine Haltung. Inhalte werden nicht von „Gebildeten“ vorgegeben, sondern gemeinschaftlich entwickelt.“ (ebd., S.8)

Diese Zitate enthüllen, dass konventioneller Unterricht in der siebten Gesamtschule keinen Platz mehr hat. Auch verbindliche Unterrichtsinhalte werden abgelehnt. Alles wird in die Hände der Jugendlichen gelegt.

Seit dem ersten „PISA-Schock“ im Jahr 2001 hat sich das Verständnis von Schule in Universitäten, in der Politik und bei den Aufsichtsbehörden grundlegend gewandelt. Heute geht es nicht mehr um Bildung und Lernen, sondern um Individualität. Die Individualität der Schüler steht über dem Anspruch der Gesellschaft, dass die Schule auf das Berufsleben vorbereitet und gesellschaftliche Normen durchsetzt. Folgerichtig gibt es in so einer Schule auch kaum verbindliche räumliche Strukturen.

Zum Einzugsbereich der Schule heißt es im Bericht auf Seite 5: "In Heckinghausen wohnen Menschen aus über 100 Nationen. Über 50% der Einwohner haben einen Migrationshintergrund, darunter mehr als 1100 Flüchtlinge. Besonders hoch ist der Anteil der Arbeitslosen (14,2%) (Stand 2021). Unstrittig handelt es sich also hier um eine heterogene Schülerschaft mit sehr hohem Bedarf an sprachlicher Förderung.

Um beim selbstgesteuerten Lernen erfolgreich zu sein, muss ein Schüler bereits ein hohes Maß an Selbstdisziplin, an Selbstreflexion sowie eine umfassende Methodenkompetenz haben. Es wird inzwischen bezweifelt, dass die Mehrzahl der Schüler diese Kompetenzen von sich aus mitbringt. Und beileibe nicht jeder Lehrer kann sie vermitteln. Nur in Ausnahmefällen kommen Schülerinnen und Schüler "selbstgesteuert" zurecht. Eltern wissen das. Dazu kommt noch die Lärmbelastung in offenen Lernlandschaften. Schon ab 49 Dezibel (leises Gespräch) treten Konzentrationsprobleme auf.

Folgerichtig belegen inzwischen eine Vielzahl von Studien sowie statistische Erhebungen, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler weder ausbildungsreif noch studierfähig sind. Jeder fünfte junge Mensch unter 35 Jahren hat heute weder einen Schulabschluss, noch eine Ausbildung. Das Lernen, das seit PISA propagiert wird, funktioniert nicht. Die Schüler werden allein gelassen. Die Gesellschaft muss diese Fehlentwicklung später durch hohe soziale Leistungen notdürftig "reparieren". Letztlich beschreibt der Ergebnisbericht der zweijährigen Phase Null nur ein Luftschloss.

Der Rat der Stadt Wuppertal sollte sich gut überlegen, ob er immer weitere Ausgaben beschließen will, bei denen der erwünschte Nutzen ausbleibt.

Ausblick

Der städtische Haushalt ist überschuldet und es droht die Zahlungsunfähigkeit. Die Kommune Wuppertal ist aktuell mit zusätzlichen hohen Baukosten für die siebte Gesamtschule konfrontiert. Angesichts der Finanzlage des Bundes und des Landes ist es unklar, ob die Altschulden übernommen werden können.

Die sogenannte pädagogische Planung für die siebte Gesamtschule ist nicht mehr und nicht weniger als ein politisches Manifest. Der gesamt Rat der Stadt Wuppertal lässt dieses unkritisch passieren und steuert mit dem Bau einer Schule, die ihre Grundlagen nicht in der Bildung, Erziehung und gesellschaftlichen Verantwortung sieht, auf eine soziale Katastrophe zu. Und auf eine finanzielle.

Wuppertaler Probleme müssen wenigstens zum Teil in Wuppertal gelöst werden. Die Haltung - Wir bauen eine Schule. Egal was sie kostet. Egal, ob sie funktioniert - können wir uns nicht mehr leisten.

Wer in diesem September in den Rat gewählt werden will, sollte schon im Wahlkampf einen anderen Ton anschlagen. Nüchternheit, Ehrlichkeit und Konzepte für eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Wende sind gefragt.

Sonst sehen wir auf der Talachse in neun Monaten wieder dasselbe Bild: hohle Phrasen, flankiert von einem zähnefletschendem Dinosaurier.

Nachtrag

Am 17.02.2025 verabschiedete der Rat der Stadt den Nachtragshaushalt gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP, der Freien Wähler und der Lokalpatrioten. Die SPD äußert sich in der WZ am 19.02.2025 "insbesondere wichtige Investitionsvorhaben wie den Schulbau […] und die Handlungsfähigkeit […] im Bereich der Personalwirtschaft" wären damit gesichert.

Man kann das auch anders sehen. Das IFO Institut meldet am selben Tag: Der öffentliche Sektor sei ineffizient, zahle zu hohe Löhne, entziehe dem Arbeitsmarkt Personal und überfordere letztlich damit die Steuerzahler.

Die Diskussion geht hoffentlich weiter.