Fünf Thesen zur Stadtentwicklung

30. Oktober 2021, Dr. Christine Leithäuser

Die Ausgangslage

In der Stadtratssitzung vor der Sommerpause stritten sich alle Parteien darüber, ob und wie 85 Meter Straße am Laurentiusplatz für den Autoverkehr gesperrt werden können. Die Bezirksvertretung Elberfeld hatte vorab den Auftrag an die Stadtverwaltung formuliert, ein Konzept für ein autofreies Teilstück der Friedrich-Ebert-Straße vorzulegen. CDU und FDP wollten über Ergänzungsanträge erreichen, dass zusätzlich eine Bürgerbeteiligung und die Prüfung der Konsequenzen für den Verkehr im Luisenviertel sowie in der Elberfelder City stattfänden. Nach einer mehr als einstündigen Diskussion wurden beide Anträge abgelehnt. Vorher hatten sowohl der Rechtsdezernent Minas als auch der Verkehrsdezernent Meyer erläutert, dass die Angelegenheit von der Bezirksvertretung zu entscheiden sei. Geregelt wird dies in §13 der Hauptsatzung der Stadt Wuppertal aus dem Jahr 2017. Nach 15 Minuten Unterbrechung zur Beratung rief OB Schneidewind dennoch zur Abstimmung auf. Welch eine Farce. Welch eine Sitzungsleitung.

Achselzuckend könnte man das abtun, aber diese Episode erhellt schlaglichtartig, was Rat und Verwaltung unter Stadtentwicklung verstehen: Entscheidungen über isolierte kleine Flächen zu treffen. Der Diskurs wird von Emotionen dominiert. Gleichzeitig fehlt eine vertiefte Diskussion bei Investitionen über zwei- und dreistellige Millionenbeträge und ihre Auswirkung auf die nächste und übernächste Generation. Braucht Wuppertal das Pina-Bausch-Zentrum? Neubauten für Gesamtschulen? Die Bundesgartenschau?

Es fehlt das räumliche Konzept für die Gestaltung und Nutzung der öffentlichen Infrastruktur. Es fehlt das Konzept, wie dem Klimawandel begegnet werden kann. Es fehlt das Konzept, wie der demographische Wandel in der Stadtverwaltung aufgefangen werden kann. Dennoch zieht diese immer mehr Aufgaben an sich. Wie kann es in dieser Situation noch gelingen, den Ressourcenverbrauch, die Flächenversiegelung und den Individualverkehr zu begrenzen, um die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen?

1. Wir brauchen ein gemeinsames Leitbild

Versteht man Stadtentwicklung als „Entwicklung zu einem gewünschten Ziel“, beruht dieses Ziel immer auf gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Auf die „autogerechte Stadt“ soll z.B. die „nachhaltige Stadt“ folgen. Wenn die Stadtgesellschaft nicht mehrheitlich von definierten Werten überzeugt ist oder wenn deren Umsetzung nicht konkret genug beschrieben ist, kommt es nicht zur erwünschten Entwicklung. Bestenfalls zu unzusammenhängenden Einzelmaßnahmen. Genau das erleben wir derzeit in Wuppertal.

Städte, in denen die Einwohner sich mehrheitlich auf städtische Entwicklungsziele geeinigt haben, sind heute begehrte Wohnorte: Freiburg, Tübingen, Münster, Hamburg, Kopenhagen. Mitten in einem Umwandlungsprozess befindet sich Paris. Wir sehen dort, was selbst bei einer komplexen Ausgangslage möglich ist. Im Jahr 2020 wurde Anne Hidalgo als Bürgermeisterin mit der Hälfte aller Stimmen für eine zweite Amtszeit von sechs Jahren wieder gewählt. Sie hatte vorab sehr klar gesagt, was sie in Paris ändern wollte. Das von ihr vorgestellte Leitbild heißt Die Stadt der kurzen Wege. Gemeint ist, dass jeder Einwohner von Paris bis maximal 15 Minuten vom Wohnort entfernt alles finden soll, was er im Alltag braucht: Lebensmittelgeschäfte, Parks, Cafés, Sportanlagen, Gesundheitszentren, Schulen und Arbeitsplätze. Und zwar vorwiegend zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das Auto soll idealerweise für Logistik, Gewerbe und Personen mit eingeschränkter Mobilität genutzt werden. Dieser Ansatz bricht mit dem bisherigen Bild der Stadt, die in funktionale Zonen aufgeteilt war.

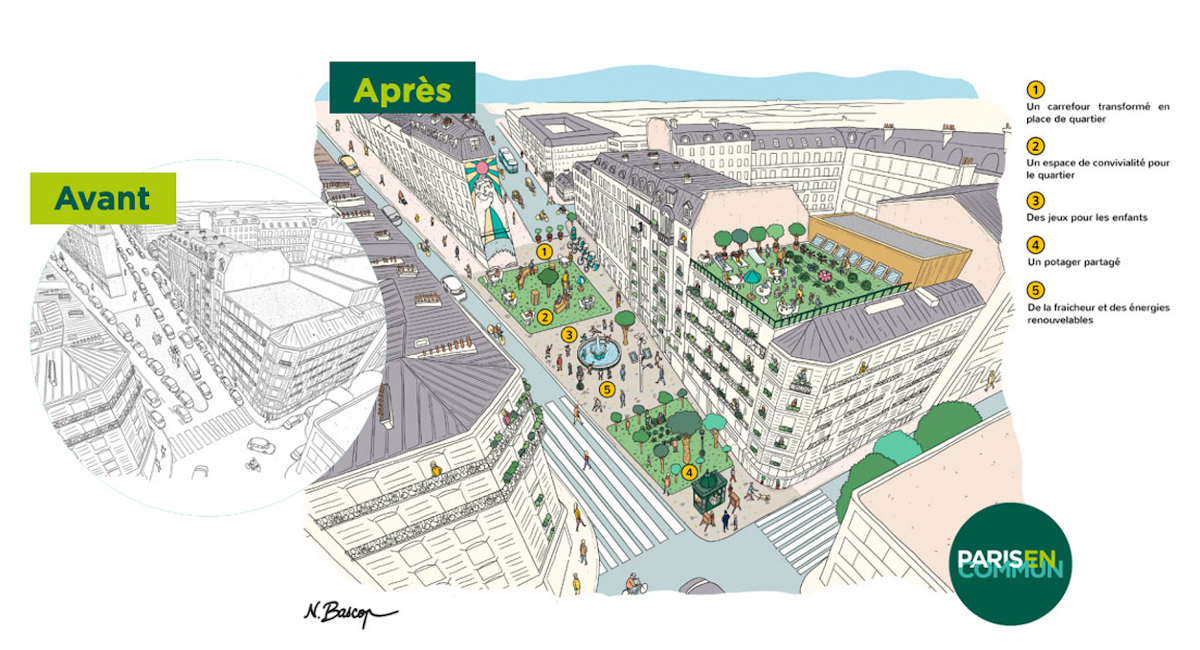

Abb. aus der Wahlkampagne von Anne Hidalgo. copyright: Paris en comun

Erklärtes Ziel in Paris ist es, eine Mischnutzung zu erreichen, wie es sie in der mittelalterlichen europäischen Stadt gab, aber auf der räumlichen Ebene der Stadtviertel. Im Ergebnis wendet jeder Einwohner weniger Zeit und Energie auf, um den Alltag zu meistern. Flächen, die vorher ausschließlich für den Verkehr genutzt wurden, können abschnittsweise neu gestaltet werden: Außengastronomie, Spielplätze und Grüngürtel werten jedes Viertel auf und verbessern die Lebensqualität ihrer Bewohner. Der Ansatz der kurzen Wege wird ergänzt durch den Ausbau öffentlicher Parks und Flaniermeilen. Die Stadtbevölkerung sowie die Interessengemeinschaft der Unternehmer an den Champs-Elysées hatten sich in Umfragen ausdrücklich dafür ausgesprochen, bis 2024 die Place de la Concorde neu zu gestalten und ab 2025 die gesamten Champs-Elysées. Als Fußgängerzone.

Das Konzept der Stadt der kurzen Wege geht auf wissenschaftliche Untersuchungen von Prof. Carlos Moreno von der Pariser Sorbonne zurück. Er ist allerdings nicht der einzige, der sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt. Und nicht nur Paris baut um. Die zuständigen Behörden in Hamburg, Barcelona, in Portland sowie Melbourne setzen bereits sehr ähnliche Konzepte um. Das Umweltbundesamt hat bereits 2011 eine umfassende Studie zum Thema veröffentlicht, das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung bringt im Jahr 2017 eine Studie zum Klimaresilienten Stadtumbau heraus. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat folgt im Mai 2021 mit einem Memorandum Urbane Resilienz. Das Wuppertal Institut widmet den aktuellen IN-Brief derselben Fragestellung. Eine Handreichung für Kommunen , mit Hinweisen auf Förderprogramme, veröffentlicht das Bundesamt für Naturschutz. Auf der europäischen Ebene ist es die Neue Leipzig Charta vom November 2020, die den Rahmen für den Städtebau der Zukunft politisch setzt.

Also: Kann auch Wuppertal eine Stadt der kurzen Wege sein? Geschichtliche und topographische Gründe sprechen dafür. Die ehemals eigenständigen Siedlungen im Tal und auf den Höhen spiegeln sich im Straßenbild und in der Erinnerung der Älteren noch wider. Heckinghausen, Unterbarmen, Cronenberg, Sonnborn, Vohwinkel - das sind Orte mit ausgeprägter Identität und lebhaftem Vereinsleben. Die multinodale Siedlungsstruktur Wuppertals ist eine sehr gute Voraussetzung für die Stadt der kurzen Wege. Problematisch ist derzeit vor allem die Situation an der B7 und den Autobahnzubringern. Diese Verkehrsachsen sind für schnelles Durchfahren angelegt worden.

2. Wir müssen den Verkehr beruhigen und dadurch die Wohnqualität steigern

Sich auf das Leitbild der Stadt der kurzen Wege für Wuppertal zu einigen, hätte Konsequenzen für die funktionale Nutzung des städtischen Raums. Konkret heißt das für die innerstädtischen Verkehrsflächen und die Wohngebiete: Die Anzahl der Parkplätze im öffentlichen Raum würde kontinuierlich verringert werden, in Paris z.B. wird man sie innerhalb von sechs Jahren halbieren. Der erste Schritt hierhin wären Anwohner-Parkzonen. Jeder Anlieger, der sein Auto im öffentlichen Bereich abstellen will, müsste eine Gebühr von derzeit 30 Euro jährlich bezahlen. Einpendler und Besucher nutzen die Parkhäuser. Parksuchverkehr in Wohngebieten ist Vergangenheit. Der nächste Schritt wäre die Umwandlung von Parkplätzen in begrünte Abschnitte für die Allgemeinheit. Staub und Abgase in Wohnvierteln werden reduziert, Bäume spenden Schatten und filtern Schadstoffe aus der Luft.

Weiterhin geht es darum, die zur Verfügung stehende Verkehrsfläche in den Wohnvierteln allen Verkehrsteilnehmern gleichberechtigt zur Verfügung zu stellen. Sinnvollerweise durch Tempo-30 Zonen, kombiniert mit verkehrsberuhigten Bereichen. In der Tempo-30 Zone können Autos und Fahrradfahrer gleichermaßen die Straße benutzen, die Bürgersteige blieben für Fußgänger frei. Im verkehrsberuhigten Bereich gilt Schrittgeschwindigkeit für alle, Fußgänger dürfen die gesamte Straßenbreite benutzen, das Spielen ist überall erlaubt. Verkehrslärm wird reduziert.

Die Verkehrsachsen verbinden die Viertel miteinander und mit der Autobahn. In Hamburg wurde das Konzept der „Magistralen als Stadtraum für alle“ entwickelt. Das sind begrünte Durchgangsstraßen mit breiten Bürgersteigen und sehr wenigen Parkplätzen. Geschäfte, Werkstätten und Büros liegen im Erdgeschoss, darüber befinden sich mehrere Wohngeschosse. Übertrüge man diesen Ansatz auf Wuppertal, kann hier eine Aufwertung der bislang stark benachteiligten Durchgangsstraßen wie der B7, der Steinweg, die Briller Straße, die Gathe oder die Kaiserstraße erreicht werden.

Ausschnitt aus Gutachterliche Untersuchung der Magistrale vom „Mundsburger Damm bis zur Bramfelder Straße“, Bezirksamt Hamburg Nord. copyright: ppp architekten und stadtplaner gmbh / arbos Freiraumplanung / ARGUS Stadt und Verkehr / Markus Birzer Beratung

Die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Stadt wird Immobilienbesitzer zu Investitionen in den Bestand motivieren. Wohnverhältnisse werden insgesamt verbessert, die Anzahl der Schrottimmobilien sinkt. Also wird mit dem Verlust an Komfort für den Individualverkehr eine Steigerung der Wohn- und Lebensqualität in der gesamten Stadt erreicht. Mobilität wäre nicht mehr das schnelle Fahren von einem Ort zum anderen, sondern die mühelose Erreichbarkeit von Geschäften, sozialen und kulturellen Einrichtungen und Erholungsflächen in unmittelbarer Nähe zum Wohnort.

3. Wir können uns keine neuen Schulden leisten

Teure öffentliche Großprojekte sind die Ursache für fehlende Investitionen in der Fläche. Man sieht überall im Stadtgebiet den Verfall der Infrastruktur, bei den Treppen, Brücken, Fußwegen, Straßen und städtischen Gebäuden. In dieser Situation ist eine offene Diskussion darüber, welches Großprojekt durch die Stadt umgesetzt werden soll, unverzichtbar. Kommunen als Bauträger verletzen fast immer den geplanten Zeit- und Kostenrahmen. Der Bund der Steuerzahler NRW hat in den letzten Jahren speziell Wuppertal mehrfach kritisiert: die ungerechtfertigte Entlassung von Adolphe Binder, die Kostenüberschreitung beim Döppersberg und zuletzt die ungeeigneten Sandsteine an der Bahnhofsfassade waren die Anlässe. Das aktuelle Beispiel der Bewerbung um die Bundesgartenschau 2031 veranschaulicht, wie notwendig ein Bürgerentscheid bei umstrittenen Projekten wäre. Die Bewerbung um die BUGA 2031 soll im Rat der Stadt ohne existierende Finanzierung und ohne fundierte Planungsgrundlage durchgesetzt werden. Gleichzeitig aber wird Wuppertal mit mindestens 70 Mio Euro neuen Schulden belastet. In so einer Situation darf der Rat nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden.

Auf Initiative der Verwaltung wurden 2018 und 2021 Machbarkeitsstudien zu einer Bundesgartenschau (BUGA) in Wuppertal von einem Landschaftsplanungsbüro erstellt. Letztere wurde erst auf politischen Druck im August 2021 veröffentlicht. Sie liest sich wie eine Werbebroschüre. Die vermuteten Gesamtkosten der BUGA werden dort auf Basis von Preisen aus dem Jahr 2018 ermittelt. Die Hängebrücke wurde ohne Prüfung der geologischen Situation vor Ort „geplant“. Baurechtliche Fragen wurden ausgeklammert. Die anzukaufenden Grundstücke sind nicht in die Kalkulation eingeflossen. Präzise Kartenwerke zur Gestaltung des Areals fehlen. Es ist unklar, wo die mit dem Auto anreisenden Besucher parken werden. Es fehlen Belege für die Aussagen zu den geplanten Seilbahnen und zur Hängebrücke.

In der Informationsveranstaltung am 26.10.2021 in der Aula des Dörpfeld-Gymnasiums gibt Dezernent Meyer unumwunden zu, dass es bislang weder ein Logistikkonzept für die Abwicklung des Baus der Hängebrücke und der Seilbahnen, noch ein Mobilitätskonzept für die Durchführung der BUGA gibt. Wiederholt äußert er, dass die Machbarkeitsstudie nur als grobe Schätzung einzustufen sei. Die eigentliche Planung beginne erst nach dem Ratsbeschluss, der am 16. November fallen soll. An diesem Abend sind mehr als 100 Anwohner in der Aula versammelt. Sie stellen Fragen, die Dezernent Meyer nicht beantworten kann. Wie kommen die Besucherströme von 40 000 Personen an Spitzenbesuchstagen von Vohwinkel zum Zoo? Wie hoch werden die Unterhaltskosten nach der BUGA für die Seilbahnen und die Hängebrücke sein? Wie sollen die Spezialbauteile für die Hängebrücke über Waldwege transportiert werden? Wird das Waldareal für die BUGA komplett eingezäunt? Welche Einschränkungen müssen die Anwohner erleiden? Gibt es überhaupt genug Planungskapazitäten in der Stadt für das Gesamtvorhaben? Sicher ist nur, dass die Bürger nicht entscheiden dürfen, ob sie die BUGA überhaupt wollen. Meyer sagt: „das ist hier keine basisdemokratische Veranstaltung“. Ernüchtert oder erbost, je nach Temperament, diskutieren die Teilnehmer nach der Veranstaltung auf dem Schulhof weiter. Dajana Meier und Waltraut Rinke haben darauf hin die Kritik an der BUGA fundiert zusammengefasst.

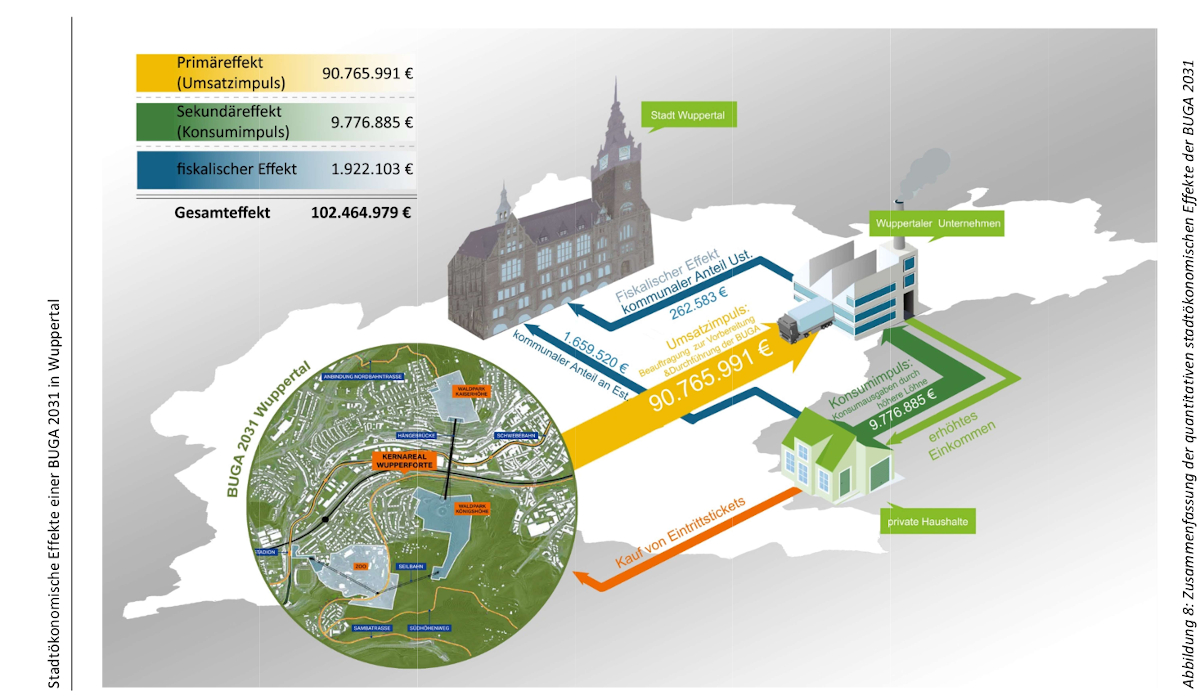

Der wichtigste Punkt kam in der Veranstaltung zu kurz. Es ist kein Geld da. Der Kämmerer Dr. Slawig äußert sich ungewöhnlich deutlich in der Ratsvorlage und empfiehlt, dass sich Wuppertal nicht bewerbe. Gegen diesen Rat stellen sich der OB Prof. Schneidewind und der mit Stadtprominenz besetzte Förderverein sowie die Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU und FDP. Diese Befürworter der BUGA argumentieren nicht sachlich. Sie nutzen Begriffe wie „Mut“, „Strahlkraft“, „positives Image“ oder „dunkler Wald“, um ihre Position zu verdeutlichen. Hier geht es aber um die Entscheidung, mindestens 70 Millionen Euro aus Steuergeldern in ein Projekt zu stecken, dessen Erträge nicht der Stadt zufließen werden. Die Untersuchung der Bergischen Universität zu den erwartbaren ökonomischen Effekten stellt zwar dar, dass es einen positiven Gesamtsaldo geben werde, allerdings fließen die Einnahmen hauptsächlich Privatunternehmen zu und nicht der öffentlichen Hand.

Quelle: Stadtökonomische Effekte einer BUGA 2031 in Wuppertal im Auftrag der Stadt Wuppertal. Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Architektur u. Bauingenieurwesen, Ökonomie des Planens u. Bauens, Wuppertal, 28.07.2021, S. 28.

Das Projekt BUGA ist zurzeit weder durchdacht noch finanzierbar. Es jetzt zu erzwingen bedeutete, erneut gegen die Gemeindeordnung und das Gebot der Wirtschaftlichkeit zu verstoßen. Weitere Schulden aufzunehmen. Den Umbau Wuppertals in eine klimaresiliente Stadt zu verschleppen. Das Zooviertel und die Königshöhe zum Touristenhotspot zu machen. Öffentliche Gelder für Grünanlagen in der Tesche auszugeben, die auch im Rahmen eines Bebauungsplanes günstiger und privat finanziert werden könnten. Das verletzt die Interessen der Bürger Wuppertals.

4. Wir müssen private Investitionen fördern

Eine Alternative zur BUGA wäre die flächenhafte Begrünung der Stadt durch sowohl kommunale als auch private Maßnahmen. Vorteile wären die bessere Planbarkeit der Ausgaben, die Einbeziehung von Fachkräften und Investoren aus der Bürgerschaft, die Abstimmung der Maßnahmen mit den Anwohnern und die geringeren Aufwendungen für Pflege und Instandhaltung grüner Flächen. Bislang gibt es zwar einzelne Initiativen wie „Talbuddeln“, die z.B. Obstbäume pflanzen, ein strukturierter Ansatz, der den ordnungsrechtlichen Rahmen für Privatinitiativen definiert und neue Projekte ermöglicht, fehlt aber. Was möglich wäre, wenn sich Kommune und private Träger verständigten und jeweils einen Teil des Umbaus der Stadt hin zur Klimaresilienz übernähmen, verdeutlichen folgende Beispiele:

- Fußgängerzonen: Gastronomen und Einzelhandel finanzieren große Pflanzkübel mit Büschen, Bäumen und Stauden und übernehmen die Pflege. Die Kommune erlässt ihnen dafür einen Teil der Gewerbesteuer.

- Mehrfamilienhäuser: Eigentümer entsiegeln Parkplätze und begrünen Außenwände, Balkone und Dachflächen. Die Kommune erlässt ihnen dafür einen Teil der Grundsteuer.

- Mietergemeinschaften: Mieter beantragen in Gemeinschaft mit den Eigentümern die Umgestaltung der eigenen Außenflächen nach ökologischen Gesichtspunkten. Sie legen Bienenweiden an, pflanzen dürreresistente Stauden und Schattenbäume und werden von der Kommune mit Sachmitteln bezuschusst.

- Innenstadt: Die Kommune ermöglicht unbürokratisch beantragte Nutzungsänderungen. In der Innenstadt wird ein wirtschaftlicher Mix aus Wohnen, Gastronomie und Gewerbe erreicht. Die Leerstände nehmen sichtbar ab.

Zuzüglich würde ein Wettbewerb um die besten Lösungen innerhalb der Stadt die Umbaumaßnahmen bekannt machen und zum Mitmachen auffordern. Eine spektakuläre öffentliche Maßnahme, wie etwa der Umbau der schadhaften Mauern am Döppersberg in vertikale Gärten machte die Initiative der Stadt bundesweit bekannt. Kontinuierlich wirkt dann die Kommune als Vorbild und entsiegelt bei den öffentlichen Gebäuden die Parkplätze und Hofflächen, pflanzt dort zusätzliche Bäume und begrünt Fassaden und Dächer. Im Jahr 2031 sähe Wuppertal anders aus. Dieser Umbau der Stadt durch ihre Bürger wäre wirklich nachhaltig zu nennen.

5. Wir brauchen die ökonomisch starken Bürger

Ohne stabile Gemeindefinanzen sind all die vorher genannten Ansätze zur Stadtentwicklung nicht umsetzbar. Wuppertal zeigt alle Merkmale einer „schwachen Stadt“: „Schwache Städte haben höhere Sozialausgaben, trotz Finanzausgleich eine geringere Finanzkraft, niedrigere Investitionen, dafür hohe Steuersätze und Kassenkredite. Die Kombination dieser Merkmale kann zu sich selbst verstärkenden negativen Effekten führen.“ Ursächlich sind strukturelle Bedingungen, die sich nicht so schnell lösen lassen, wie eine hohe Anzahl von Empfängern von Sozialleistungen. Die meist gewählte Lösung, nämlich die Hebesätze für kommunale Steuern zu erhöhen, löst dieses strukturelle Problem nicht. Empfohlen wird vielmehr, dass sich der Bund mit einer fixen Quote von 75% an den Kosten für die Unterbringung, die nach Sozialgesetzbuch zu leisten sind, beteiligt. Das würde den Investitionsspielraum für die Kommune erhöhen. Ob dies eintritt, ist noch nicht klar, obwohl der Bund im Jahr 2020 weitreichende Entlastungen für die Kommunen beschlossen und umgesetzt hatte.

Die Summe aller Verbindlichkeiten der Stadt Wuppertal am 31.12.2018 betrugen mehr als 2,4 Mrd Euro. Wenn die Einnahmen nicht steigen, muss man sich die Ausgabenseite ansehen. Angesichts des demographischen Wandels ändert sich die Beschäftigtenstruktur der Stadtverwaltung. Es fehlt an Bewerbern für frei werdende Arbeitsplätze. Daher müssen die digitalen städtischen Dienstleistungen ausgeweitet und die freiwilligen Leistungen überprüft werden. Kann man sie beibehalten? Will man das? Auch diese Diskussion ist von zentraler Bedeutung und muss unter Beteiligung der Bürgerschaft erfolgen. Wo immer es möglich ist, sollte Eigentum der Stadt veräußert und die Verwaltung entsprechend verkleinert werden. Wo immer es sinnvoll ist, sollten Leistungen von privaten Anbietern übernommen werden, wenn sie diese effizienter und kostengünstiger erbringen können als eine städtische Gesellschaft. Im ÖPNV gibt es erheblichen Optimierungsbedarf. Auch Subventionen und liebgewonnene Projekte müssen auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.

Aber das zentrale Problem ist die Beschäftigungsstruktur. Diese Stadt braucht mehr Einwohner, die einer Arbeit nachgehen, damit sie ökonomisch stärker wird und die Maßnahmen zur Stadtentwicklung finanzierbar sind. Einsparungen allein reichen nicht. Deswegen muss die Stadtentwicklungspolitik darauf ausgerichtet sein, dass Wuppertal als Wohnort für Personen mit gutem Einkommen attraktiver wird, damit sie sich dauerhaft hier niederlassen. Das setzt voraus, dass die Bedürfnisse dieser gut ausgebildeten und wirtschaftlich erfolgreichen Bevölkerungsgruppen seitens der Stadtpolitik ernst genommen werden und dass diese Personen in den politischen Prozess der Stadtentwicklung eingebunden werden.

Daher sollten unsere politischen Vertreter den Mut aufbringen, für Wuppertal eine umfassende Stadtentwicklung anzustoßen und dabei auf die Expertise der Bürgerschaft zurück greifen. Ein von Bürgern entworfenes und mehrheitlich beschlossenes Leitbild wäre der Anfang. Experten, die diesen Prozess moderieren können, gibt es hier schon. Die Forschungsstelle Bürgerbeteiligung der Bergischen Universität hat in anderen Städten bereits eindrucksvolle Beteiligungsverfahren gemanagt.

Die 85 Meter am Laurentiusplatz sind übrigens inzwischen als „Modellversuch“ für ein Jahr gesperrt. Ein Großteil der Autofahrer fährt dort trotzdem weiter durch.